Avec The River (1980), Bruce Springsteen atteint enfin le sommet du classement américain, ce qui n’est pas un mince exploit pour un double album. Etalée entre les automnes 1980 et 1981, la tournée associée lui permet de conquérir le public européen, après une première tentative, encore timide, réduite au nord du continent (Londres, Stockholm et Amsterdam), en 1975. Il était âgé de 26 ans et c’était la première fois qu’il quittait le territoire des Etats-Unis. Cette fois, il a enflammé les scènes, d’Oslo à Barcelone. Le retour à la terre ferme s’annonce compliqué. Apparemment, tout va pour le mieux. Les dettes creusées par le procès avec son ancien manageur Mike Appel sont remboursées. Springsteen ne sait même que faire de son nouvel argent. Dans l’immédiat, le nomade se contente, sans même l’avoir visité, de louer un ranch à Colts Neck, dans son New Jersey natal. Provisoirement, imagine-t-il, avant de constater que rien ne lui convient. A commencer par cette vie sans boussole ni foyer.

A l’automne 1982, il peut réaliser un projet digne de l’écrivain et poète Jack Kerouac (1922-1969) : traverser son pays d’est en ouest, en passant par le sud. Parti en voiture avec un ami concessionnaire, Springsteen ignore ce qui l’attend. Le duo s’arrête dans un bled texan et se joint à une foire. L’ambiance est joyeuse, on danse devant un groupe jouant sur une estrade. Pendant qu’il sombre. « Cette boue noire menace maintenant d’étouffer tout ce qu’il y a de vivant en moi », se souvient-il dans son autobiographie Born to Run (Albin Michel, 2016), en décrivant le premier débordement de sa dépression, ce mal aux allures de malédiction qui a miné son père bipolaire.

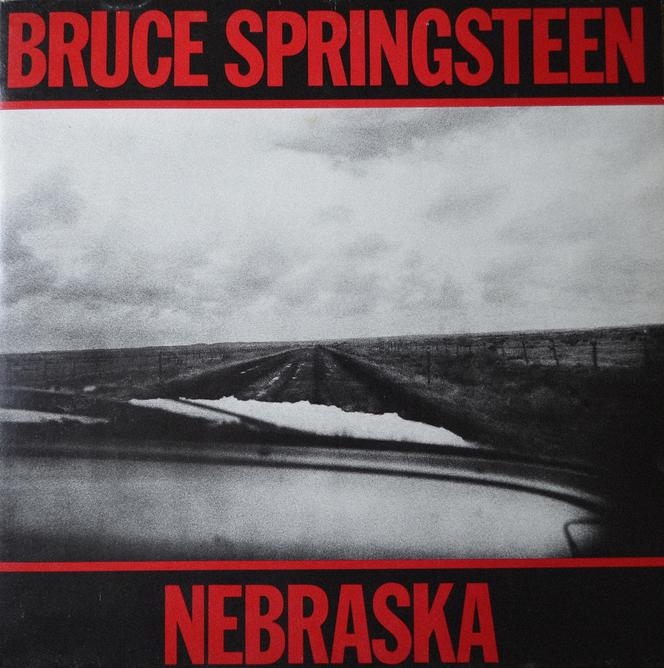

Tardivement faite, cette « révélation » n’en était pas une pour ceux qui avaient écouté Nebraska, son sixième album paru en septembre 1982. Déjà, Springsteen s’était effacé de la pochette au profit d’une image du photographe David Michael Kennedy. Prise à travers le pare-brise d’un pick-up, elle montre une route déserte en hiver, alors qu’un orage menace à l’horizon. L’esthétique en noir et blanc rappelle Les Américains (1958), le livre fondateur de Robert Frank (1924-2019), préfacé par Kerouac pour la version américaine. Ce pourrait être n’importe où. Comme nulle part.

Le contenu de Nebraska s’apparentait à un suicide commercial. Du folk austère, enregistré en solitaire pour un coût total de 1 000 dollars. Les quatre pistes d’un magnétophone à cassette ont suffi à contenir deux guitares sèches et de l’harmonica, un tambourin et une mandoline. Et son chant, pour dix élégies crépusculaires jusqu’au nihilisme. La chanson-titre est murmurée par un fantôme, celui de Charles Starkweather (1938-1959). L’équipée meurtrière – onze morts, dont des proches – de cet admirateur de James Dean avec sa copine Cary Ann Fugate (14 ans) avait traumatisé l’Amérique en 1958. Le fait divers avait inspiré le film La Balade sauvage (Badlands, 1973), de Terrence Malick, qui a fait si forte impression sur Springsteen que Nebraska débute par une description identique à la première scène.

Il vous reste 67.72% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.