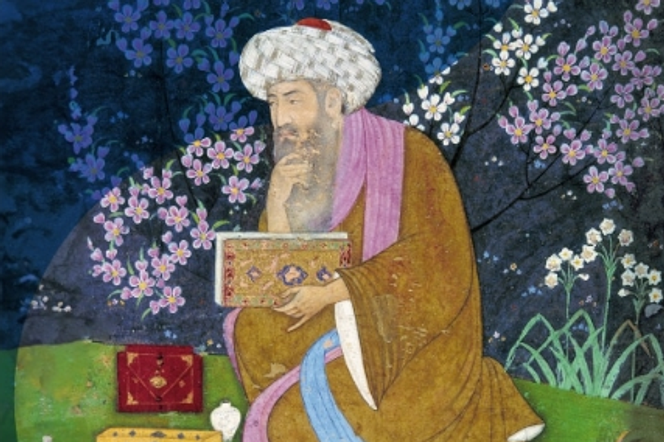

Ronald Reagan, Eric Zemmour ou encore Mark Zuckerberg partagent une affinité pour le moins incongrue : tous les trois ont, à diverses occasions, confessé une admiration pour le philosophe musulman Ibn Khaldûn (1332-1406), auteur d’une théorie des empires qui fascine depuis sept cents ans, exprimée dans son texte phare, les Prolégomènes (Muqaddima).

Certes, son nom demeure moins connu que d’autres grands savants du monde islamique, comme le philosophe Averroès (1126-1198) ou le médecin Avicenne (980-1037). Mais ce géant de la pensée médiévale suscite, depuis son exhumation au début du XIXe siècle par l’orientaliste Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), une continuelle passion en Occident.

Ibn Khaldûn y est toujours plus étudié, commenté, quasiment divinisé, régulièrement considéré comme précurseur de l’histoire, de la sociologie ou de la philosophie de l’Etat. Et cette passion ne se dément pas : ces derniers mois, une avalanche d’ouvrages a été consacrée au penseur maghrébin. Alors que certains s’inquiètent aujourd’hui d’une montée des tentations impérialistes partout dans le monde, retour sur la vie et l’œuvre de ce grand penseur de la grandeur et du déclin des grandes puissances du monde.

Il vous reste 87.98% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.