Yo empecé a escribir muy tarde: estuve un tiempo almacenando sombra. Y siempre que alguien me pregunta cómo aprendí a hacer columnas respondo que leyendo poemas de Luis Alberto de Cuenca. Mientras que la prosa necesita ir ganándote a los puntos, un poema tiene que ganarte por K.O., tiene que dejarte absorto, derrotado y hundido, en ese estado de humillación y asombro en el que lo único que puedas hacer con dignidad es cerrar el libro, dejarlo caer contra tu pecho vencido y una de dos, tirarlo contra la pared con violencia o ponerte a escribir cien veces: no volveré a llamarme a mí mismo poeta.

Yo opté por lo segundo. Pocos son los elegidos para la verdadera aristocracia de las Letras, es decir, para ser un buen poeta. Pero de un mal poeta surge, en ocasiones, un prosista digno. Y todo lo que hago es, por lo tanto, intentar seguir su camino, intentar ganar a la vez a los puntos y por K.O. O, mejor dicho, seguir otro camino, pero usando su mapa y tomando prestada su brújula. Porque los poemas de Luis Alberto tienen la extraña capacidad de ir ganándote poco a poco, a los puntos, pero a la vez de destrozarte el pómulo y de mandarte a la lona con el punto final. Te golpean con un ‘uppercut’ desde una posición baja que no te esperabas. O quizá sí que te lo esperabas, porque le conoces y sabes que te va a hacer daño, solo que aún no sabes exactamente cómo. Y la lectura se vuelve entonces el show de un mago en el que tú eres a la vez el espectador, el conejo y la chistera. Tiene trucos. Y lo sabes, porque le conoces. Pero aun así no eres capaz de anticipar el siguiente movimiento. A veces me entran ganas de empezar sus poemas por el final para cubrirme el rostro, como si al saber de qué modo me va a ganar pudiera intentar defenderme. Pero es inútil porque entonces cambia el itinerario. Luis Alberto gana siempre.

A la siesta, a la mosca del hotel Alfonso XIII, a Alicia, disfrazada de Leia Organa. Sus temas son pequeños hallazgos, descubrimientos mínimos, motivos disponibles para todos pero que, por algún motivo, sólo él es capaz de recoger. Su poemario es, así, un equipo de rescate, un catálogo de revelaciones, la epifanía diaria de quien, de tanto vivir en la cueva, ya no necesita mirar a la realidad para verla tal cual es. Eso es lo que hacen también los buenos columnistas: hay que huir del gran tema, de la declamación impostada, de las homilías salvadoras y refugiarse, como los modernistas, en aquello que podamos percibir con los sentidos, a través de la experiencia física. Él habla desde otro lugar, que no sé muy bien cuál es, pero que es el único que me interesa. Porque es el lugar en el que habita la humildad y a la vez la dignidad; la crueldad y la humanidad; el desamparo y el abrazo de quien no te da lecciones, sino que te espera en el dolor. Pero no para recriminártelo, no para regodearse en la miseria, sino para todo lo contrario: para reírse del destino y para festejar la desgracia, que en el fondo es la única postura posible para los que confiamos en Dios, pero no entendemos absolutamente nada.

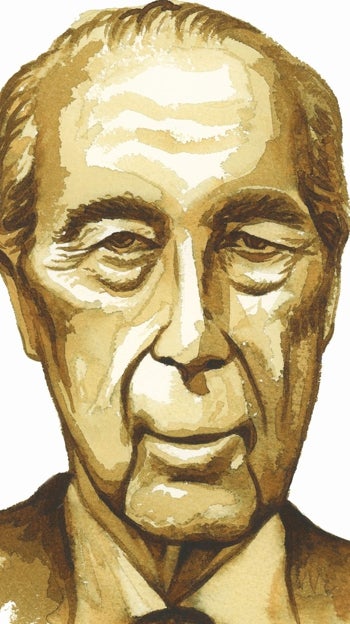

Luis Alberto no es un poeta amanerado, en él no hay afectación ni pretenciosidad de ningún tipo. Su poesía es profundamente masculina. Deslumbrante, elegante y discreta, como el autor. Pero masculina. Dura, recia, acorazada. Porque Luis Alberto siente más de lo que escribe y sabe más de lo que dice. Pero solo nos deja lo que merece la pena, la idea filtrada, la belleza decantada. Tú le lees –o le miras, porque leer a alguien es mirarlo por dentro– y tienes la certeza de que mantiene un dialogo interno que yo daría un brazo por poder escuchar. Intento subtitularle cuando comemos en Madrid y me escucha con atención, pero no lo logro. Porque yo jamás pensé compartir con él mantel y no puedo liberarme de esa sensación de estar viviendo una vida que no me corresponde, de estar ocupando un lugar que el mundo reservaba para otros y que, por algún motivo inexplicable, me ha terminado por corresponder a mí. Se lo digo y se ríe. Pero Luis Alberto se ríe de modo diferente, como un mimo con mala leche, como un revólver con silenciador. No se ríe con todo el cuerpo: se ríe con el alma, con la comisura y con esa capacidad divina para vivir contando hasta once. Hay humor, mucho humor en Luis Alberto. Pero hay que adivinarlo, intuir sus intenciones y seguirle como si te estuviera abriendo el camino a algo que solo Dios sabe cómo acabará.

Porque Luis Alberto no es solo poeta. Es filólogo, troglodita, tercerista, helenista, traductor, ensayista, columnista, crítico, editor literario, investigador, divulgador, ‘podcaster’, bon vivant, Diógenes, coleccionista, catador de haikus, bibliotecario nacional, falso cinéfilo, musa de rockeros, lobo de Gurruchagas, divo del pop, devorador de cómics, cowboy de medianoche, Gambardella castizo, pilarista abstemio…

Una vez me dijo de un gran escritor –cuyo nombre he acertado a olvidar oportunamente– que, bajo su pose, su dolor y toda aquella intensidad emocional solo existía el ego. «Fíjate –me dijo–. Hasta en la muerte de otro solo es capaz de hablar de sí mismo». Y entonces me di cuenta de que la obra de Luis Alberto de Cuenca huye de la soberbia, del narcisismo y de esa postura ridícula y ensimismada de ‘prima donna’ del Liceo, de esa mirada de folklórica que cuando habla de sí misma pareciera estar rezando a la Virgen de su barrio. Él es diferente, él busca premeditadamente la conexión con el otro, desde Homero hasta Tintín, como queriéndonos decir que no nos salvaremos solos y como si cada poema fuera una cuerda a la que agarrarse para no ser devorado por las aguas turbias. Hay mucha humildad en esa línea roja creativa. Y más para un poeta. «No hablo de mí sino de lo que tú provocas en mí», parece querer decirnos. Y eso denota generosidad, que es la que él tuvo conmigo desde el primer momento, tratándome como a un amigo e invitándome a pasar y habitar con él ese mundo secreto lleno de belleza.

Su poesía nos conecta con el otro –con lo horizontal– y los cipreses nos conectan con el cielo, en una oda a lo vertical. Y hoy, que recibe ese premio en forma de ciprés delante de tantos amigos, me toca cruzar las líneas, unir lo vertical y lo horizontal para cantar al cantor, para trovar al trovador, para glosar al bardo. Ya les he dicho que empecé a escribir muy tarde. Pero no me lo tengan en cuenta. Tan solo estaba leyendo a Luis Alberto de Cuenca.