Au cinéma, on parle de « female gaze » pour parler d’un regard (d’une réalisatrice ou d’un réalisateur) qui « adopte le point de vue d’un personnage féminin pour épouser son expérience ». En opposition, donc, au male gaze théorisé par la critique américaine Laura Mulvey dans son article « Visual Pleasure and Narrative Cinema » (« plaisir visuel et cinéma narratif »), publié en 1975 dans la revue britannique Screen.

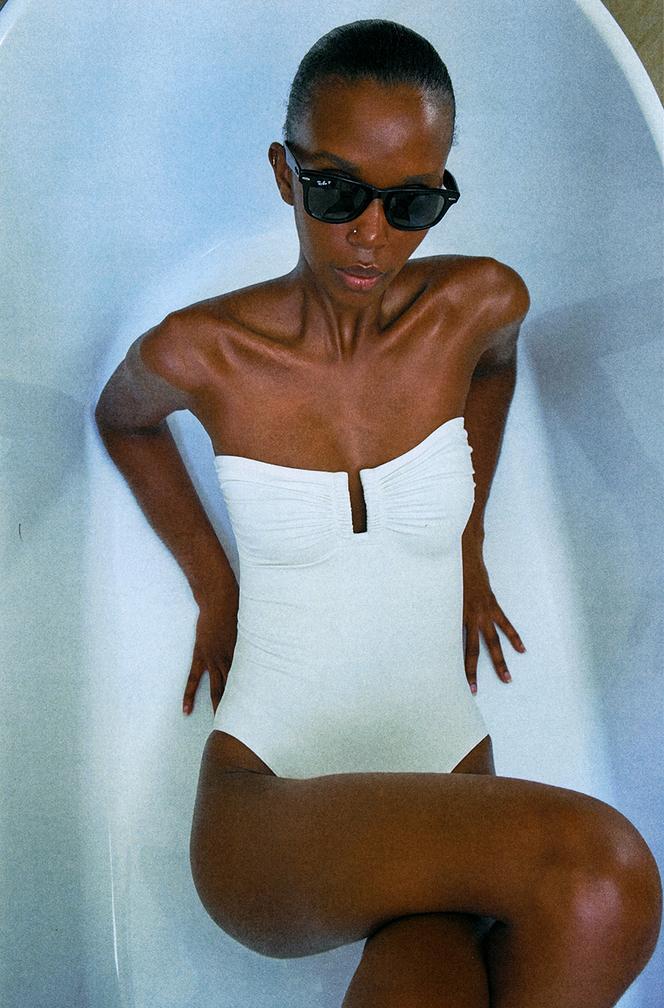

En mai de la même année, la photographe américaine Deborah Turbeville signe pour Vogue une série mode intitulée « There’s More to a Bathing Suit Than Meets the Eye » (« un maillot de bain est bien plus qu’il n’y paraît ») mettant en scène les maillots de bain de la saison (principalement des modèles une-pièce aux lignes claires, dénués de motifs).

Pris dans un ancien établissement de bains délabré, les clichés surprennent par le regard qu’ils posent sur les sujets capturés : à l’heure où des photographes de mode comme Helmut Newton ou Guy Bourdin mettent en scène des femmes fatales, Deborah Turbeville joue sur un registre plus poétique, plus doux aussi. Utilisant, d’une certaine façon, le concept de female gaze avant l’heure.

Esthétique souple du pli

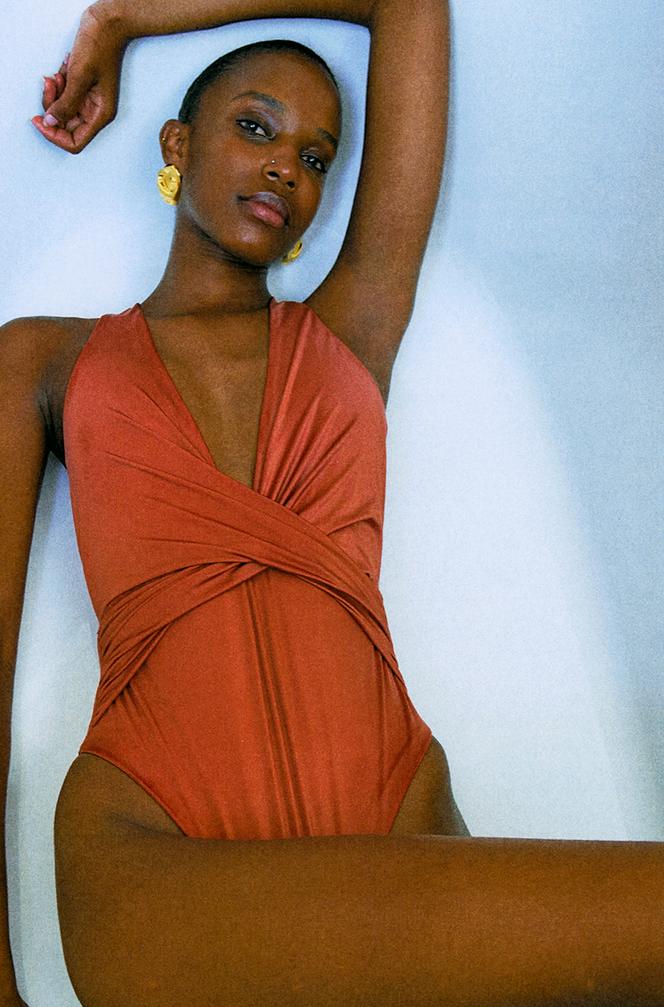

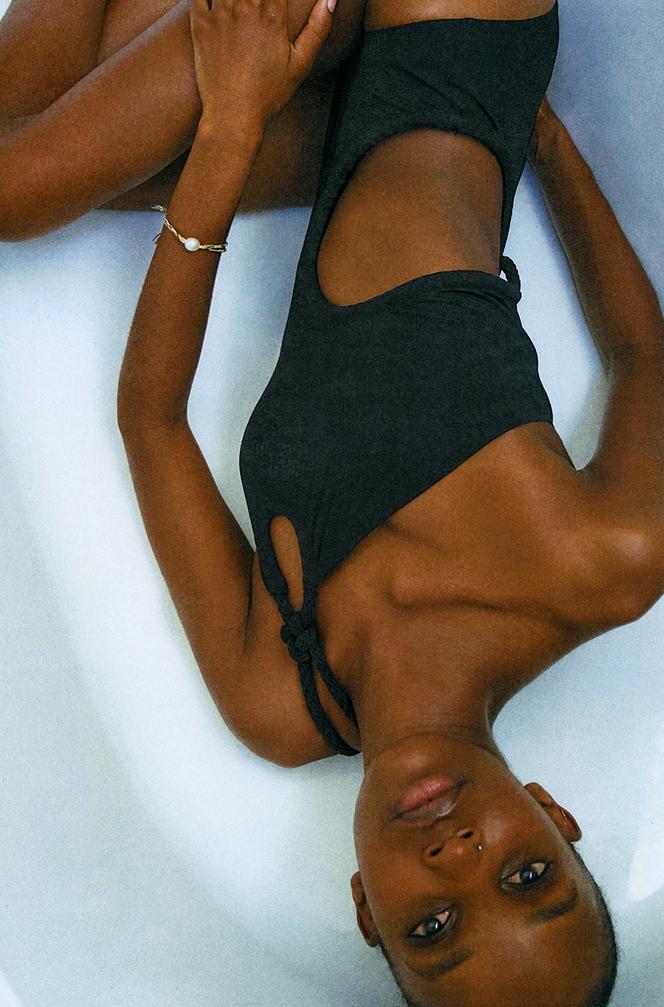

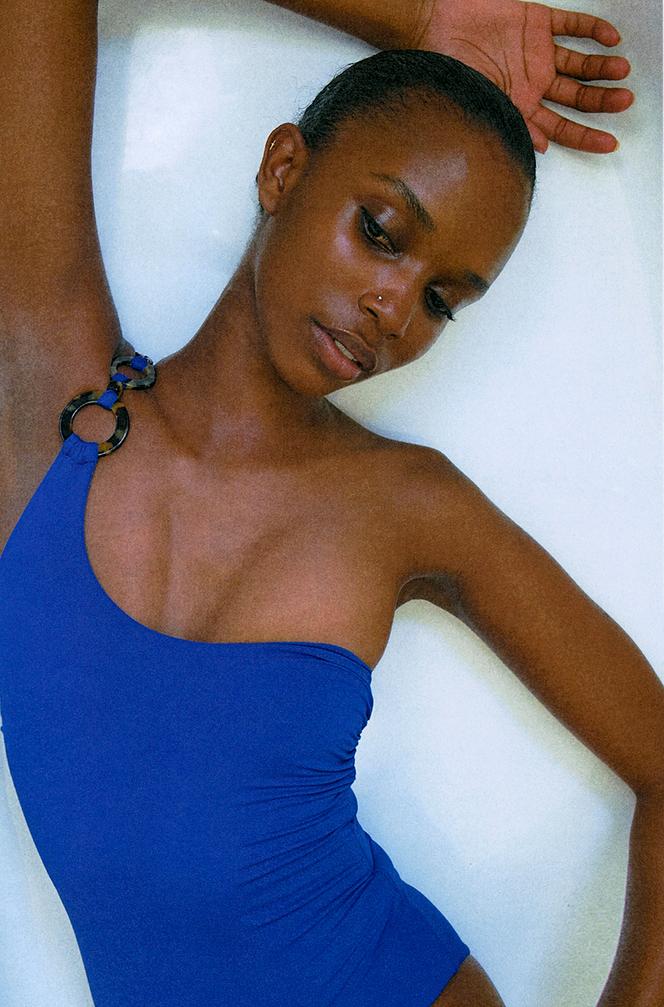

De douceur, il est question cette saison, à l’heure où les vêtements s’allègent et où le vestiaire balnéaire revient sur le devant de la scène. Longtemps terrain d’affrontements entre pudeur sociale et libération des corps, le maillot de bain est toujours au cœur des discussions. Sa version drapée ne fait pas exception à la règle : pétrie de contradictions, elle habille le corps mais ne l’enferme pas, sculpte sans contraindre et protège sans cacher.

Dans un sens, il épouse les formes, mais aussi les hésitations de l’époque, à l’heure où chacun cherche à se distinguer dans une démonstration permanente des corps et une quête sans fin de la performance. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’exposition « Splash ! A Century of Swimming and Style » (jusqu’au 17 août au Design Museum, à Londres) oppose cette esthétique souple du pli aux lignes droites et tendues de pièces techniques signées Speedo ou Arena. A la vitesse, le maillot de bain drapé oppose la lenteur.

Historiquement, le drapé appartient à une grammaire de l’élégance, évoque un certain statut, convoque l’image des vestales et des madones tout comme les créations de Madame Grès. D’ailleurs, celle-ci aurait voulu être sculptrice : « Pour moi, c’est la même chose de travailler le tissu ou la pierre », disait-elle.

Les créateurs contemporains ne sont pas en reste, Rick Owens ou Pieter Mulier, directeur artistique d’Alaïa, retravaillant à leur façon le pli : expérimental et couplé à des matières souvent épaisses ou fluide et sensuel. Faut-il voir, dans la réintroduction du drapé dans le vestiaire de bain, une forme de clin d’œil aux gestes traditionnels de la haute couture ? Héritier lointain des plis et toges antiques, il s’impose aujourd’hui comme un choix esthétique autant que culturel : celui d’une envie de ralentir dans une époque qui file à mille à l’heure.