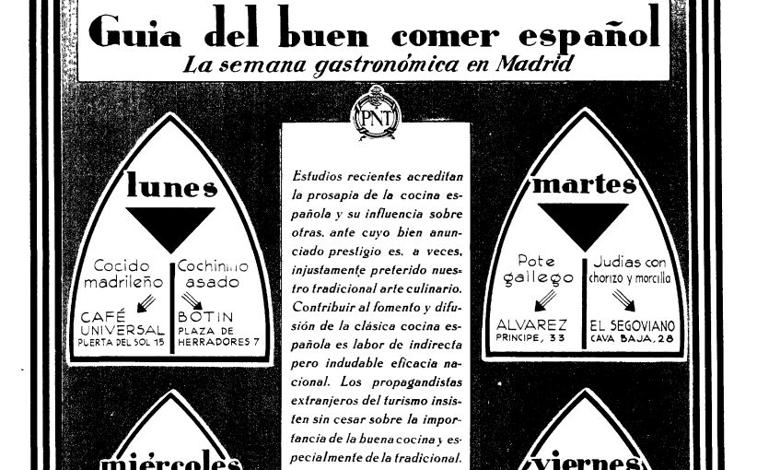

Cocido madrileño, cochinillo asado, pote gallego, judías con chorizo y morcilla, fabada… El 23 de junio de 1930 saltaba a las páginas de este periódico el anuncio de una ‘Guía del buen comer español‘, con más de una docena de guisos populares repartidos a … lo largo de la semana en conocidos locales de la capital española. La iniciativa del Patronato Nacional de Turismo (PNT) proponía ‘La semana gastronómica en Madrid‘ que, como el Madrid Fusión de estos días, resaltaba «la importancia de la buena mesa», aunque por aquel entonces era «especialmente de la tradicional».

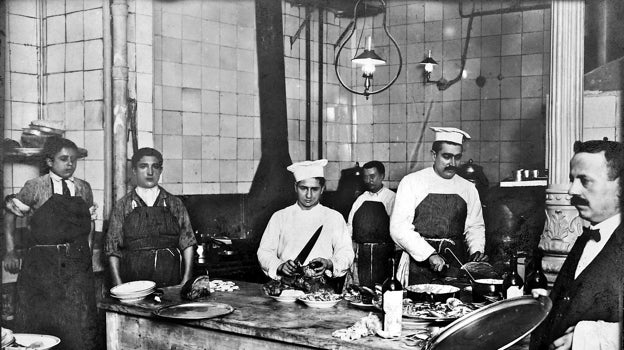

Ni cocina con luz, ni platos diseñados con inteligencia artificial, ni elaboraciones con nitrógeno líquido de las que no se tenía ni noticia en aquella época. Para esferificaciones ya estaban los garbanzos. Hace casi un siglo triunfaban los callos y los bartolillos de toda la vida, aunque algunas voces, como la del periodista Rafael Sánchez Mazas, instara a «poner el contrapeso -que existe en Madrid- de la alta cocina moderna y europea». Claro que Nelo Chenú ya había detallado las recetas de las patatas ‘souflée’ o de los ‘pescaditos a la Cleopatra’ con salsa holandesa en las páginas de cocina de, cómo no, ‘La mujer y la casa’.

Para el padre del autor de ‘El Jarama’, la iniciativa de esa ‘Guía del buen comer español’ era «excelente y necesaria». «Necesitamos el cartel del día, plato del día y menú del día en los periódicos», decía aspirando a que por ese camino se llegara «al crítico gastronómico, como hay un crítico teatral o taurino, pues la cocina es un arte aún más sociable y necesario que los toros, el arte escénico, la pintura, las modas o la oratoria parlamentaria».

«La cocina es un arte aún más sociable y necesario que los toros, el arte escénico, la pintura, las modas o la oratoria parlamentaria»

«Es orden, es economía, es salud, es belleza, es buen humor», añadía Sánchez Mazas convencido de que una guía internacional gastronómica «editada por la Sociedad de Naciones, por el Comité Paneuropa o por la Masonería escocesa», si hiciera falta, ayudaría a la paz y cordialidad de los pueblos.

Una década atrás, a raíz de un viaje a San Sebastián en el que había confraternizado con algún que otro ‘tripasai’, Wenceslao Fernández Flórez también había defendido que el gusto debía contar con el respeto y reconocimiento del que gozaban el resto de los sentidos. El famoso periodista pedía la misma consideración para un buen cocinero que para un gran violinista o un gran pintor. «Y desde luego, mucha más que para el marqués de Alhucemas», apuntaba en referencia al jefe de gobierno por aquellos años.

El artista completo

El columnista de ABC aseguraba que «el cocinero es el más completo de los artistas», pues «ha de tener algo de arquitecto, en las complicadas labores de repostería», un «sentido profundo del color, para ordenar en la fuente los manjares» y «es un inmenso lírico cuando aprisiona en la tembladora transparencia de la gelatina los cuerpos graciosamente curvados de los langostinos». Además, «ningún perfume os conmoverá nunca más tiernamente que el perfume de unos manjares bien condimentados», prometía Fernández Flórez, para quien la cocina era arte, pero ciencia también. «Y ciencia inesperada y milagrosa» que descubría, por ejemplo, que el elemento natural de la anchoa no era la profundidad del océano, sino las oscuras entrañas de una aceituna.

«La cocina es arte, pero ciencia también. Y ciencia inesperada y milagrosa»

Wenceslao Fernández Flórez

En su loa a «este vicio tan interesante y tan grato», el autor de ‘El bosque animado’ no incluía al cocido, «ese plato seco, sin jugo, insípido, invariable, rudimentario, que hace que el país que lo coma se arruine, que los hombres se llamen ninchi, que digan la caraba y que las mujeres gasten mantón», como señaló en otra ocasión. Nada comentó sobre el anuncio de la semana gastronómica de Madrid. Quizá se le atragantó el primer plato propuesto para ese lunes de 1930.

Él fue «un devorador de arroces», cuyas humorísticas memorias hicieron las delicias de los lectores de este periódico. «Este es el acto profesional más serio de toda mi carrera», llegó a afirmar, resaltando la necesidad de un oficio, el de crítico gastronómico, aún por nacer. Si no existía aún, pensaba Wenceslao, acaso fuera por no abrir ante los redactores de los diarios «un horizonte cuya contemplación pudiera provocar la demanda de un aumento de sueldos». Que cuando uno cata lo bueno…