Durante el primer verano de casado, leí, entre otros, dos libros de Josep Maria de Sagarra. Uno fue La ruta blava o su viaje de recién casado, por los mares del Sur, invitado –o sea, pagado– por Cambó. Durante ese viaje de bodas estalló la Guerra Civil y como Sagarra –lo mismo que Josep Pla, lo mismo que tantos– estaba muy mal visto por anarquistas y comunistas –que campaban a sus anchas con las armas que les había regalado Companys tras la sublevación del Ejército en África–, Cambó le propuso continuar el viaje, en fin, alargarlo a su costa. En esos meses, Sagarra escribió multitud de notas que darían pie a un libro delicioso –el citado La ruta blava (hay edición en castellano, La ruta azul, si no recuerdo mal, en Península), antes de que los libros de viajes se pusieran tan de moda.

El otro que leí, incitado por la calidad de La ruta… y por la curiosidad por el personaje de su autor, las Memòries. La primera edición de La ruta blava era de 1964, pero la primera de las Memòries fue de 1954, prologado por el sabio jesuita Miquel Batllori. Quince años después de acabada la Guerra Civil y en catalán, cosa, por otro lado, no tan rara, si recordamos que el gran poeta J.V. Foix publicó uno de sus libros de poemas, Sol i de dol, en 1947. Que estas cosas, se hayan olvidado o se desconozcan o nieguen, también pasaban.

Las Memòries de Josep Maria de Sagarra es un libro fastuoso, se mire por donde se mire: familia, sociedad, historia, literatura… Sagarra fue un personaje muy potente, excesivo a veces, un escritor con múltiples registros –teatro, poesía, periodismo, ensayismo, narrativa…– y suya es una de las mejores novelas de la literatura catalana del siglo XX, Vida Privada. Que con Bearn, de Llorenç Villalonga y La plaça del diamant de Rodoreda establece las líneas maestras de la modernidad narrativa en catalán. Pero Vida privada fue la pionera y en solitario, ahí es nada.

En esas Memorias hay una parte que son sus recuerdos de Madrid y de los personajes del Ateneo. Sagarra describe a Valle Inclán como «aquel gran lobo enjuto perfumado de desolación y papel de Armenia» –¿hay quien dé más?– y así una verdadera Summa de retratos –Cossío, Cejador, Rosso de Luna, Soltura…– que sin él sólo serían fantasmas de la galería ateneísta (y alguno, personaje de Cansinos-Asséns). Bueno, pues la cosa es que hasta entonces había leído a Joan de Sagarra pero no a su padre. Lo hacía muy a primeros de los 70 en las páginas del periódico barcelonés Tele-eXprés y sus columnas oscilaban entre el humor, la evocación y la crítica temible (sobre todo teatral).

«La brillantez del retrato en Joan de Sagarra no sólo venía acompañado –talento personal aparte– de Bernard Frank, sino de su padre»

Mucho se ha citado –en el reciente fallecimiento de Joan de Sagarra– a Bernard Frank como maestro de Sagarra hijo y en cierto modo faro de sus crónicas. Y es verdad y esa verdad honra a Joan de Sagarra por su buen gusto: la prosa de Bernard Frank es como la música de jazz al ritmo de un paseo por París. Y al fondo los vinos, la literatura –él inventó en L’Obs, el término «modianesque»–, los restaurantes y los retratos de personajes con dos o tres trazos y qué trazos.

Pero leyendo a Sagarra padre, uno cae en la cuenta que la brillantez del retrato en Joan de Sagarra –que era mucha–, no sólo venía acompañado –talento personal aparte– de Bernard Frank, sino de su padre. Esta combinación, más su talento, repito, y su cultura distinta han hecho de él uno de los mejores, si no el mejor, cronista español de la segunda mitad del siglo XX. Con la Chanson, con toda la literatura francesa de su siglo, con París siempre al fondo, y con la Legión de Honor en la madurez. Sin descuidar a Indro Montanelli, ni a un Josep Pla intermitente, ni su amor eterno –y literario– por Françoise Sagan –que a su vez tuvo una historia con Bernard Frank–.

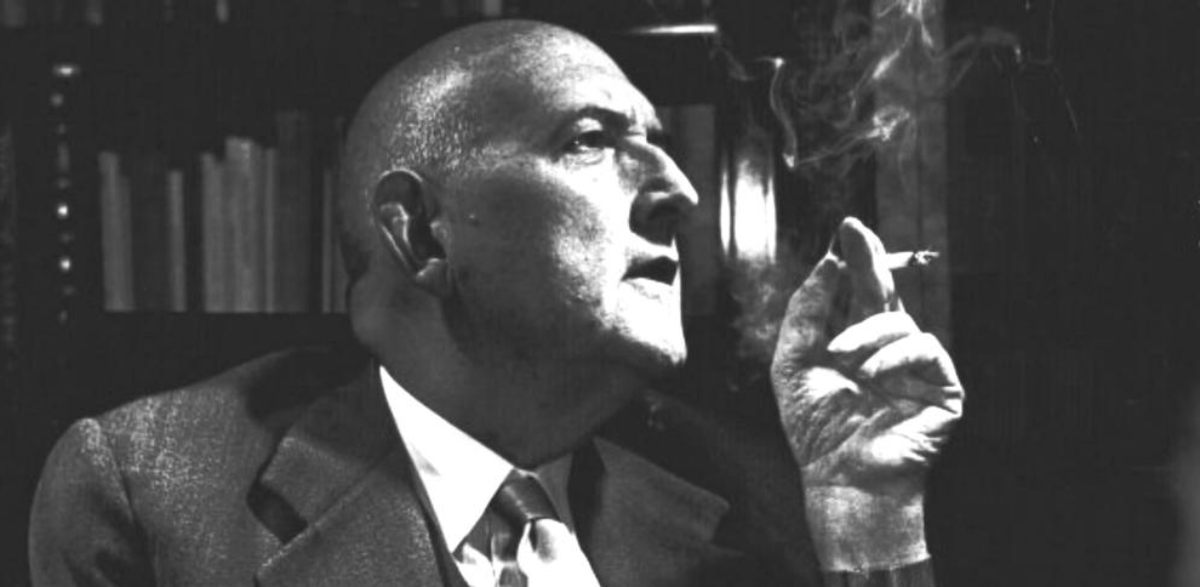

De ahí saldría, también, el hombre público: huraño y malhumorado, solitario, que en vez de lengua tenía no un estilete –como tantos– sino un sable. Un sable de esos con los que se celebraron las últimas cargas de caballería en Europa, un buen habano y una copa de Jameson. El ceño fruncido y poca broma. La construcción de un personaje, tanto por vía literaria como vital. Ha muerto a los 87 años, sin traicionarse. No de todos puede decirse lo mismo.