A los que en España llevan años anunciando que la novela francesa está en las últimas, bastaría con poner sobre la mesa los libros de Olivier Rolin, Pierre Michon, Patrick Modiano, Patrick Deville, Pauline Dreyfus, Mathias Enard… –algunos ya existían cuando empezó a circular la fúnebre cantinela– para que se cubrieran la cabeza de ceniza y procesionaran por el Paseo del Prado, purgando su miopía culposa. Y esto por no hablar de la crítica literaria del país vecino que siempre ha tenido unos «intérpretes» que enriquecen al lector con lucidez y gran conocimiento de la materia que tratan: desde el Gran Siglo hasta las postrimerías del XX. Tengo cerca de mí los libros de crítica –no los narrativos– de Claude Michel Cluny, Angelo Rinaldi, Matthieu Galey, Marc Lambron, Charles Dantzig, o Bernard Frank con los que, hablen de lo que hablen sus piezas, el lector suele oscilar con alegría entre el aprendizaje y el disfrute. Desde la discrepancia incluso.

Han coincidido estos días en la barca de Caronte Joan de Sagarra y Angelo Rinaldi y no sé al segundo, pero estoy convencido de que al primero –ya que Caronte es abstemio– debió de darle cierto contento compartir la travesía por el Leteo. Aún ahora el barquero se pregunta por el duque de Saint-Simon, Paul Morand o Simenon –ya no recuerda que en su día también fueron sus pasajeros– entre un barullo de nombres citados por esos tan recientes y animados, tras una primera máscara circunspecta. Ambos. De Rinaldi, hasta donde sé, sólo se tradujo en España su novela Les Dames de France y el título, si no recuerdo mal, se dejó tal cual. La publicó Alfaguara cuando estaba Jaime Salinas en el puente de mando y aún recordamos la elegancia de sus cubiertas azules.

Por Rinaldi supimos que la madrina de Julien Green –la novelista irlandesa Agnès Farley–, invitaba cada tarde a Oscar Wilde a una copa de absenta en el Café de La Paix –donde hace más de treinta años comí el mejor milhojas de mi vida–. En el Café de la Paix pasaba muchas tardes el dictador Primo de Rivera en su exilio parisino y nunca quedó claro si murió de muerte natural o fue envenenado, pero esa es otra (que, siendo española, parece rusa). El padre del crítico literario, novelista y miembro de la Academia Francesa, Angelo Rinaldi, fue durante la II Guerra Mundial un resistente ítalo-corso que al acabar la guerra murió asesinado y el pequeño Rinaldi no llegó a conocer: ni a su padre, ni los oscuros motivos por los que lo mataron. Mejor no preguntar.

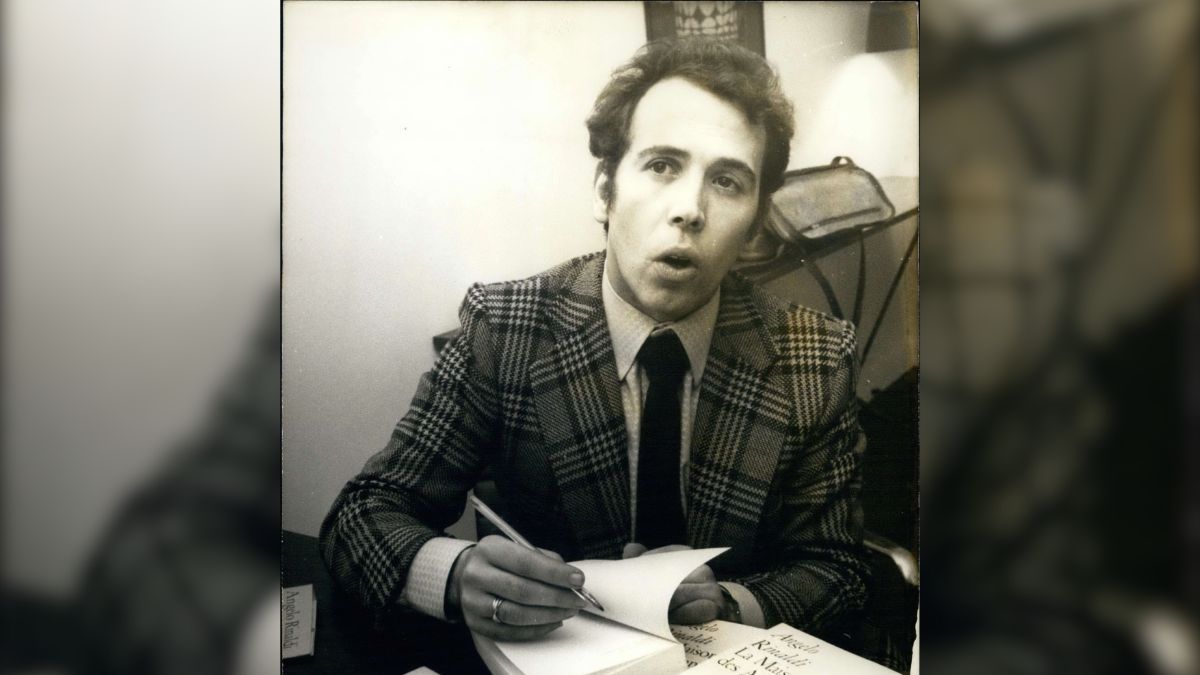

Había nacido en Bastia, isla de Córcega, en 1940 y pronto se trasladó a París, un territorio más adecuado a su sensibilidad, más acorde con la manera de entender su sexualidad, que la dureza corsa. Lo hizo con un libro bajo el brazo, libro que reunía sus críticas sociales y literarias publicadas en un periódico de la isla y que ya apuntaba maneras. Las maneras de Rinaldi, que no se casaba con nadie y repartía estocadas a diestro y siniestro. Así se ganó la fama de crítico feroz y multitud de enemigos que cargaron contra sus novelas, pero nunca se atrevieron a desmentir sus críticas. Bastaba con mirar el rostro del corso, que siempre puso cara de pocos amigos y de que te podía esperar en la esquina siguiente y darte un escobazo. Las ideas, para él, no eran un escudo protector y siendo de izquierdas tanto le daba atacar la novela de un comunista como ensalzar otra de un derechista. Sabía que por encima de todo estaba la literatura y cuando se equivocaba era por la vía literaria o la estética, nunca por la ideológica. Jamás perdonó el aburrimiento. Los hay que deberían tomar lecciones.

«Ningún mito de la modernidad setentera –Marguerite Duras, Philippe Sollers, Milan Kundera…–, se libró de sus juicios sumarísimos»

La reunión de sus crónicas en L’Express –Service de presse– fue prologada por Jean-François Revel, que le asigna tener toda la literatura y la lengua francesa –usando las palabras arcaicas como si fueran contemporáneas– en su cabeza. No en vano –él no– estaba en La Academia. Y como ocurre a veces con los espíritus feroces, cuando uno hace recuento de sus críticas –dice Revel– halla más valoraciones positivas y de alabanza, que negativas y de menosprecio. Éste era también Angelo Rinaldi, cuando defendía con tanta lucidez como sentido de la justicia a Simon Leys, o cuando comparaba el Goncourt de Modiano, La calle de las tiendas oscuras, con sus anteriores Villa triste, El lugar de la estrella y Ronda de noche, tildando a la premiada de menor.

Ningún mito de la modernidad setentera –Marguerite Duras, Philippe Sollers o Milan Kundera, entre tantos–, se libró de sus juicios sumarísimos donde el humor se aliaba con el hallazgo sorprendente y la carga de profundidad con toda la literatura francesa detrás y la refinada pasión del estilista. Inteligente, culto, pareja del novelista franco-argentino Héctor Bianciotti, si como dijo Buffon el estilo es el hombre, podemos decir que, con sus aciertos y sus errores, Angelo Rinaldi ha sido un gran hombre de letras. De los grandes que ha dado el siglo XX francés. Y ha dado bastantes.